activities|クリエーティブ・アーカイビングの手法

チラシ(PDF)ダウンロード

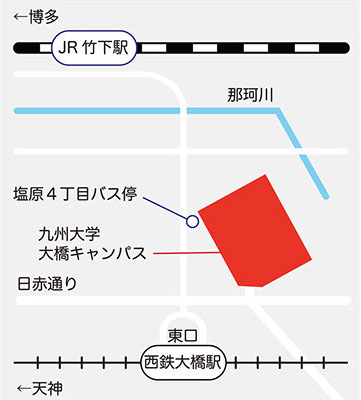

期間:2017年9月23日, 24日

会場:九州大学大橋キャンパス7号館

1階ワークショップルーム

受付終了いたしました

参加費無料

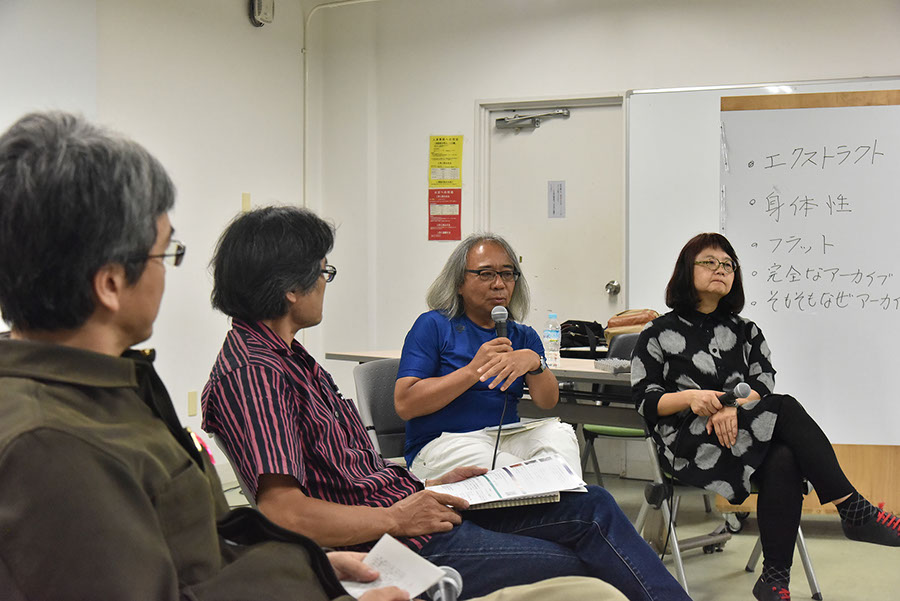

アーカイブの根本を掘り下げ、思考の転換をうながす2日間の講座が9/23-9/24に行われました。多様な領域から招いたゲストの話を聞くことで、アーカイブの考え方を拡張し、アート作品のクリエーティブなアーカイブ手法を探るのがこの講座の目的です。

【1日目】

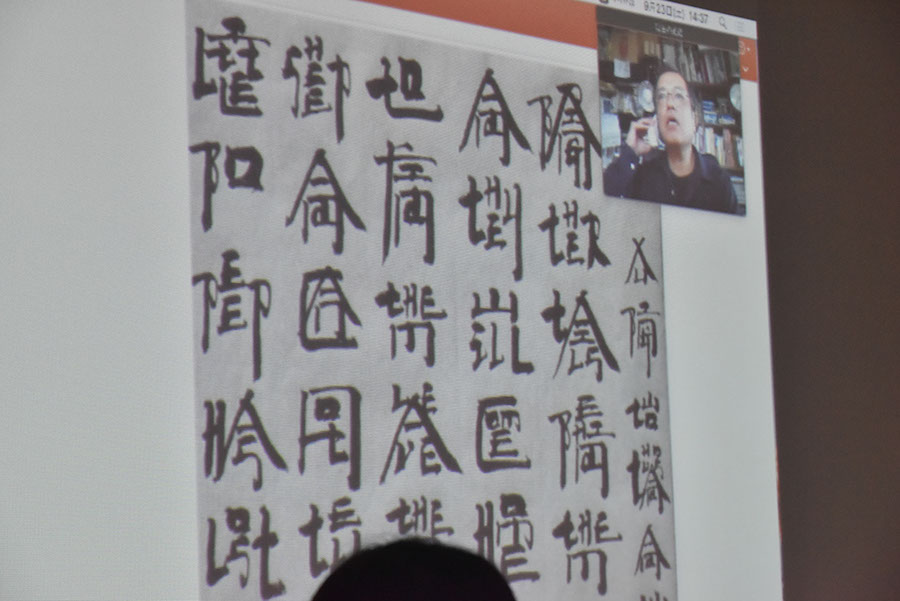

編集デザインの池田美奈子先生によるアーカイブの基本概念と諸問題を共有するレクチャーに続いて、編集者の古賀弘幸さんから文字のアーカイブ性についての話題提供がありました。文字と書にはテキストに還元できない様々な様相が潜んでいること、つまり書そのものが、身ぶりや呼吸などが折りたたまれた「拡張されたアーカイブ」とみなせるとのお話でした。

文化人類学者の飯嶋秀治先生のレクチャーのテーマは「アーカイブとエクストラクト」。人間は文字を発明する前に身振りや図像で情報を残してきたこと、アーカイブを読み解くにはそのためのリテラシーが必要ということが、アボリジニに関わる興味深いたくさんの事例とともに共有されました。

アーティストの井上明彦先生からは、「地面を見上げる」という題で、現在の街並みに刻まれた土地の記憶を呼び起こすアートプロジェクトの実践について話していただきました。また、特に印象深かったのが、西アフリカのある地域ではアーティストのことを「忘れない人、呼び覚ます人」と定義しているという話でした。

アーカイブは、どのような専門性を追求する人も参画できるテーマで、なぜ人は残そうとするのか?なぜ何かが残ってしまうのか?といった根本的な問いを掘り下げ、領域横断的に考える機会となりました。

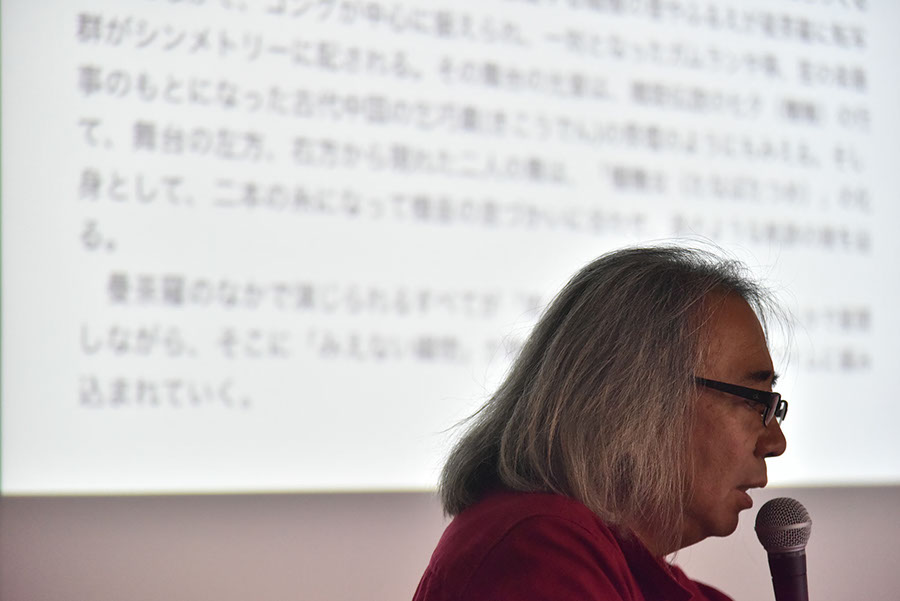

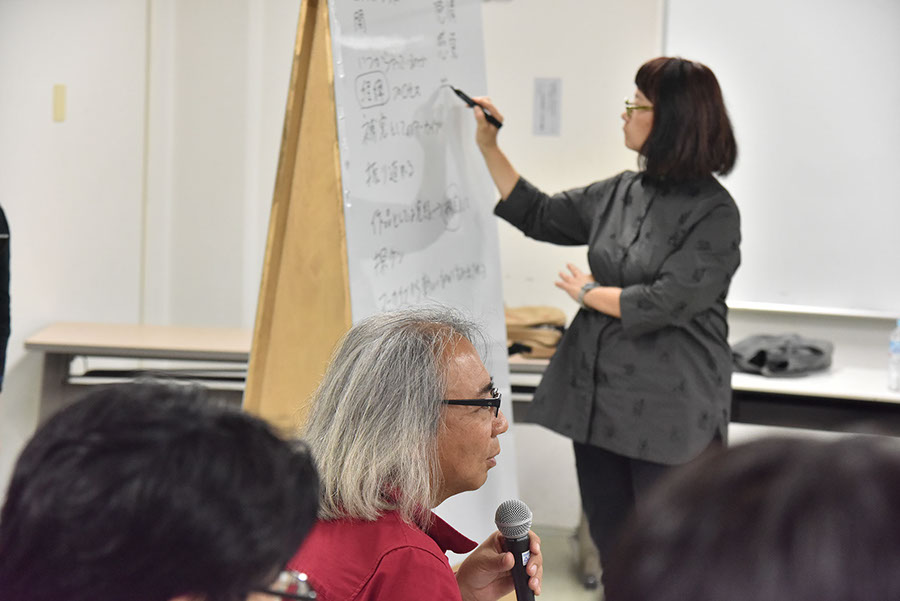

【2日目】

1日目の続きで、まずは映像作家の黒岩俊哉先生から記録の歴史、メディアに規定される記録方法の変遷、デジタルメディアの危機についての話がありました。また、伝統のアーカイブという観点から、博多織の織師、宮嶋美紀さんより、伝統を日々呼び起こして繋いでいくことの意味について話していただきました。

その後は、ソーシャルアートラボが企画している現代舞楽「織・曼荼羅〜博多織の機音による〜」(藤枝守作曲・演出)という作品のもつアーカイブ性と、そのパフォーマンス自体をどうアーカイブできるかを皆で検討しました。

<

>

<

>

平成29年度活動報告書(一部抜粋)

p.205参照

■講座趣旨

アートプロジェクトを記録し、後世に残すために必要不可欠なアーカイブの新しいカタチを探ります。アーカイブ本来の意味や機能を踏まえながら、さらにそれを大胆に読み替え、たとえばDNAや地層、漢字など、今までアーカイブとして認識されていなかったけれども、実は情報を格納し後世に伝える機能を持つメディアに着目。そこから新しいアートの記録と記憶のシステムを発想していきます。

■スケジュール

9月23日(土) 13:30〜17:00

第一部:フォーラム

会場:九州大学大橋キャンパス7号館1階ワークショップルーム

講師:池田美奈子(九州大学大学院芸術工学研究院准教授・情報デザイン)

藤枝守 (九州大学大学院芸術工学研究院教授・作曲家)

ゲスト:飯嶋秀治(九州大学大学院人間環境学研究院准教授・共生社会システム論)

井上明彦(京都市立芸術大学教授・アーティスト)

古賀弘幸(編集者・大東文化大学書道研究所客員研究員)

9月24日(日) 13:30〜17:00

第二部:ワークショップ

会場:九州大学大橋キャンパス7号館1階ワークショップルーム

講師:池田美奈子、藤枝守

話題提供者:黒岩俊哉(九州産業大学芸術学部教授・実験映像作家)

宮嶋美紀(博多織手織技能修士・博多おりおり堂)

1日目のフォーラムでは、さまざまな分野から記録のエキスパートを招いて、オーソドックスなアーカイブから、拡張されたアーカイブまで、その仕組みやカタチ、働きについて自由な議論を展開します。

2日目のワークショップでは、「博多織をいかにアーカイブするか」を出発点に、アーカイブとしてのアート作品「織・曼荼羅」の成立過程をたどり、さらにその作品をアーカイブ化する新しいカタチを考えます。最終的にはアーカイブ制作の具体的な計画を立てて実装に向けた準備に入ります。

【フォーラム&ワークショップトピック】

・アーカイブとは何か

・拡張されたアーカイブの解剖

・博多織をアーカイブするために

・アートプロジェクト・アーカイブの新しいカタチ

・アーカイブの解凍と企画の可能性

・アーカイブの保管と展開

■ゲスト紹介

飯嶋秀治(九州大学大学院人間環境学研究院准教授・共生社会システム論)

1969年埼玉県本庄市生まれ。1997年から2002年まで福岡美術研究所非常勤講師。インドネシア(バリ島およびロンボク島)、オーストラリア先住民(アランタ民族)、日本の民俗社会(宮崎県椎葉神楽)などのフィールドワークを経て現職。共著に『社会学のアリーナへ』『支援のフィールドワーク』『新修福岡市史民俗篇 ひとと人びと』など。

井上明彦(京都市立芸術大学教授・アーティスト)

2006-07年文化庁新進芸術家在外研修により渡仏・パリ第8大学造形芸術科招聘教授。人間と自然および身体と環境の関係を軸に、絵画・立体・写真・インスタレーションなど複数メディアによる作品制作、デザイン活動、地域社会と関わるアートプロジェクトに携わる。近年の主な展覧会に、「新シク開イタ地」(2016、神戸アートビレッジセンター)、「still moving」(2015、京都市・元崇仁小学校ほか)、「反重力」(2013、豊田市美術館)ほか。

古賀弘幸(編集者・大東文化大学書道研究所客員研究員)

1961年福岡県生まれ。法政大学文学部卒業。出版社に勤務して書に関する雑誌・書籍などを企画・編集したのち、現在フリーランス。書と文字文化の分野で執筆と書籍編集に従事。現在は「前衛書の美学」について執筆中。主な企画・編集に『書の総合事典』柏書房(2010)など。著書に『文字と書の消息』工作舎(2017)、『書のひみつ』朝日出版社(2017)。主な論文に「訂正符の研究」など。

■会場

九州大学大橋キャンパス7号館1階ワークショップルーム

受付終了いたしました。

Eメールでのお申し込みも受け付けております。

①氏名 ②電話番号 ③メールアドレス ④所属

以上の事項をご記入の上、以下のメールアドレスにお送りください。

●お問い合わせ

九州大学ソーシャルアートラボ